昨年の暮れに見つけた貴重なノササゲの実です。よく見るとさやからはみ出た実が健気についているのですが、さやの部分にかすかに残っているむらさきの色がすてきです!

先日、須賀敦子全集の8巻の年譜を読んでいましたら、須賀さんが亡くなられる少しまえ、「いままで自分の書いたなかで「霧のむこうに住みたい」がいちばん好きな気がする」と言われたと書いてあるのをみつけ、早速読み直してみました。

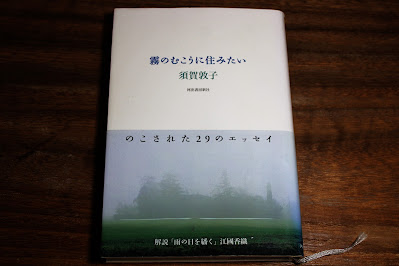

手持ちの本は2003年初版の河出書房新社の単行本ですが、未収録だったエッセイを中心にまとめた一冊で最後の作品集とのことです。

今回再読して、わたしがこころに残ったエッセイは、二つあったのですが、一つは、ナタリア・ギンスブルグとの出会いのことを書いたエッセイ「私のなかのナタリア・ギンズブルグ」でした。

須賀さんが、作家の須賀敦子さんになられたすべてのはじまりは、このナタリア・ギンスブルグが書いた本「ある家族の会話」との出会いからで、その本を須賀さんに手渡してくださったのは、パートナーのペッピーノさんだったのです。

須賀さんは、ナタリア・ギンスブルグの自伝的なこの本のことを、家族のことを書く手法も、文も自然体で見事だと感服なさり、日本語に翻訳してみたいと思われたとのこと。

わたしも以前に、須賀さん翻訳の「ある家族の会話」を読んだのですが、内容が興味深くおもしろかったのはもちろんですが、何よりも須賀さんの翻訳もすばらしいと感じたのを思い出しました。

須賀さんが二度目にナタリア・ギンズブルグの家を訪問なさったときに印象に残ったのは、居間にいた巨大な猫の「ココロ」で、名前の由来は、この猫の最初の持ち主のモランティという人が、漱石の小説の「こころ」が気に入りつけた名前だったというのも、好きなエピソードでした。

心に残った二つ目のエッセイは、タイトルにもなっている「霧のむこうに住みたい」で、ペルージャで過ごされた夏のできごとが書かれていました。

須賀さんが大学の仲間と、マイクロ・バスでノルチャというところに行かれたとき、途中下車して寄ったさびしい峠にある石造りのバーで、羊飼いの寡黙な男たちがワインを飲んでいたのを見られたのだとか・・。

こまかい雨が吹き付ける峠からバスにもどるとき、石造りの小屋が霧の中にぽつんとたたずんでいたのをご覧になり、ご自分が死んだときにこんな景色のなかにひとりで立っていて、誰かが迎えにきてくれるのを待っているような気がしたのだとのこと・・。

須賀さんは、その旅の途中に立ち寄っただけの霧の流れる峠が忘れられないと書かれているのですが、読んでいるわたしにも目に浮かぶようなさびしい光景でした・・。

須賀さんにとってのそんな霧の風景は、彼女のイタリアでの生活のすべての原点だったミラノの霧にも通じるものがあったからなのではと、わたしには思えたのですが・・。

0 件のコメント:

コメントを投稿